在介入放射學(如DSA手術)中,醫生因長時間近距離操作而面臨較高的散射輻射暴露風險。為減少輻射暴露,需結合設備優化、防護工具、操作技巧和流程管理等多方面措施。以下是具體策略:

---

### **1. 設備優化與技術手段**

- **脈沖透視與低劑量模式**:

使用脈沖透視(如15幀/秒以下)替代連續透視,并啟用設備的“低劑量模式”,可顯著減少輻射量(降低30%-50%)。

- **準直與屏蔽**:

- 嚴格準直(縮小照射野)至最小必要范圍,減少散射體體積。

- 利用設備自帶的附加濾過(如銅濾片)過濾低能X射線,降低散射輻射。

- **距離控制**:

- 遵循**逆平方定律**:散射輻射強度與距離的平方成反比,操作時盡量遠離X射線管(散射輻射主要來自患者體表,靠近影像增強器/平板探測器側更安全)。

- **圖像凍結與回顧**:

避免重復透視,利用“last image hold”功能回放圖像。

---

### **2. 個人防護裝備(PPE)**

- **鉛防護用品**:

- 穿戴≥0.5mm鉛當量的鉛圍裙、甲狀腺護具、鉛眼鏡(防側散射)和鉛手套(需權衡靈活性與防護)。

- 使用鉛帽防護頭部(尤其神經介入手術)。

- **懸掛式鉛屏風**:

在手術臺旁安裝移動鉛玻璃屏障(如吊頂式鉛屏風),阻擋散射輻射。

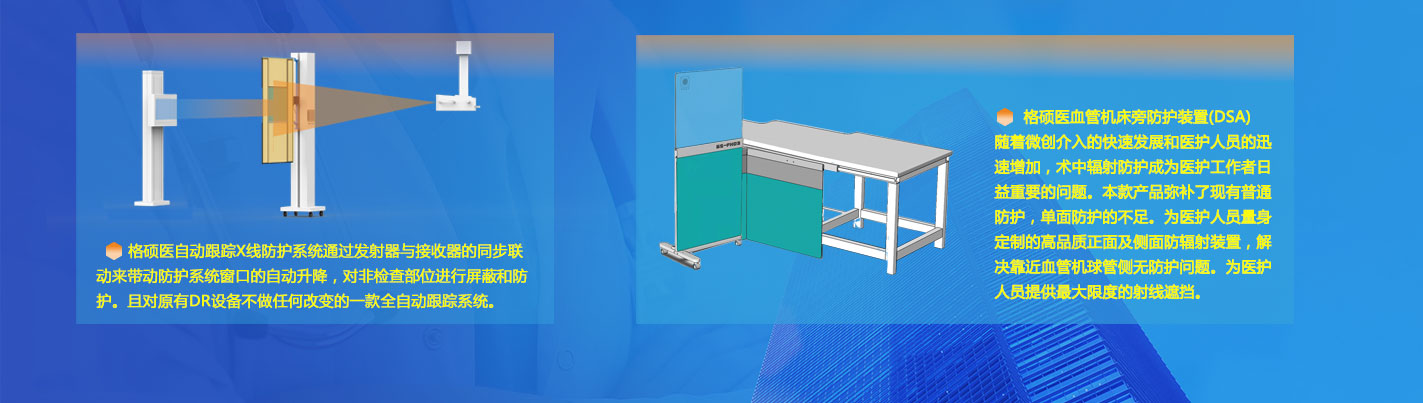

- **鉛簾與床下防護**:

在DSA設備床側加裝鉛簾,減少床下散射輻射。

---

### **3. 操作技巧與行為優化**

- **體位與角度**:

- 避免直接暴露在X射線管側(散射輻射強度更高),盡量站在影像探測器側。

- 調整C臂角度(如左前斜/右前斜)時,確保自身不在主射線路徑或反射方向。

- **減少透視時間**:

- 通過訓練提高操作熟練度,減少無效透視;采用短時踩踏曝光而非持續曝光。

- **手部避讓**:

在必須靠近照射野時,確保手部不直接暴露于主射線束(使用器械延長操作距離)。

---

### **4. 環境與流程管理**

- **輻射安全培訓**:

定期進行輻射防護培訓,強化“ALARA”(合理最低劑量)原則,包括劑量意識、設備操作規范。

- **劑量監測與反饋**:

- 佩戴實時電子劑量計,設定報警閾值,及時提醒超高暴露。

- 定期分析個人累積劑量數據,調整高風險操作習慣。

- **團隊協作**:

明確分工,非必要人員遠離操作區,輪流操作以減少個體暴露時間。

---

### **5. 特殊場景應對**

- **復雜手術(如長時神經介入)**:

- 采用旋轉DSA或3D路圖技術減少重復透視。

- 使用遠程操作系統(如機器人輔助)拉開醫生與輻射源距離。

- **兒科或肥胖患者**:

- 兒童需更低劑量參數;肥胖患者散射更強,需額外屏蔽。

---

### **關鍵數據參考**

- **散射輻射分布**:

在DSA中,90%的醫生暴露劑量來自患者產生的散射輻射,散射強度在患者體表附近最高(1米處衰減約10%)。

- **有效劑量對比**:

未防護時,介入醫生的年劑量可能達5-50mSv(超過公眾限值1mSv/年),通過綜合防護可降至1-5mSv。

---

### **總結**

減少散射輻射需多管齊下:**設備優化(低劑量+準直)是基礎,個人防護(鉛裝備+屏障)是底線,操作規范(距離+時間控制)是關鍵**。同時需通過制度化和技術手段(如劑量監測)形成長期防護閉環。